はい、当店では、昔ながらの手焼きの技術を大切にしつつ、伝統技術と効率化の両立を図っております。

創業当初から続く手焼きの技法では、焼き型に職人がネタ(生地)を盛りつけ、5〜6本の焼き型を火床の上で順番に回転させながら送っていく方法で、ゆっくりと丁寧に焼き上げます。

この技術は、先輩職人から後輩職人へと受け継がれ、今も守られています。

1950年頃からは、より多くのお客様に美味しい瓦せんべいを届けるために、自動充填・回転式の焼成機も導入しています。

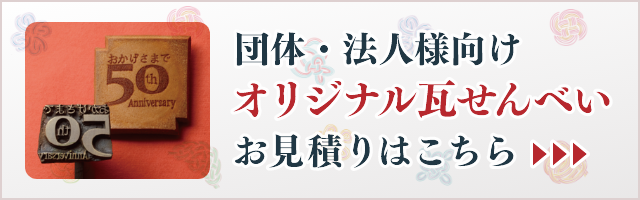

しかし、焼印だけは現在においても、職人が火床で熱した焼印を1枚1枚手作業で押しています。この手仕事こそが、瓦せんべいに宿る「温かみ」の源です。