近年、ノベルティの在り方が大きく変化しています。

今までは「とりあえず配る」ことが目的でしたが、今は企業の姿勢を示す重要なツールとして活用されるケースが増えています。その背景にあるのが、SDGs(持続可能な開発目標)です。

「環境に配慮している」「社会的責任を果たしている」といった企業姿勢を、多くの人にわかりやすく伝えられる手段のひとつがSDGsを意識したノベルティです。

今回は、環境配慮型の素材の特徴や業種別のおすすめ事例を交えながら、未来につながるノベルティの選び方をご紹介いたします。

これを読めば、最新のノベルティに対する考え方をご理解いただけると思います。

ノベルティとは、贈り物とは?ノベルティのすべての知識をご紹介

目次

SDGs時代のノベルティ選び

SDGsは2015年に国連で採択された国際目標で、17のゴールと169のターゲットから構成されています。中でも企業が関わりやすいのが「環境」に関連する目標です。

例えば、目標12「つくる責任 つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」は、ノベルティ選びに直結します。

ノベルティに石油由来のプラスチックを減らすこと、リサイクル可能な素材を活用することは、これらの目標に直接貢献できる行動です。

展示会やキャンペーンでSDGsを意識したノベルティを配布すれば、取引先や顧客から「この会社は社会的責任を意識している」と評価されやすくなり、ブランド価値の向上にもつながるでしょう。

では、どのような素材が環境を意識したものとなるのでしょうか。

エコ素材の種類と特徴

再生紙

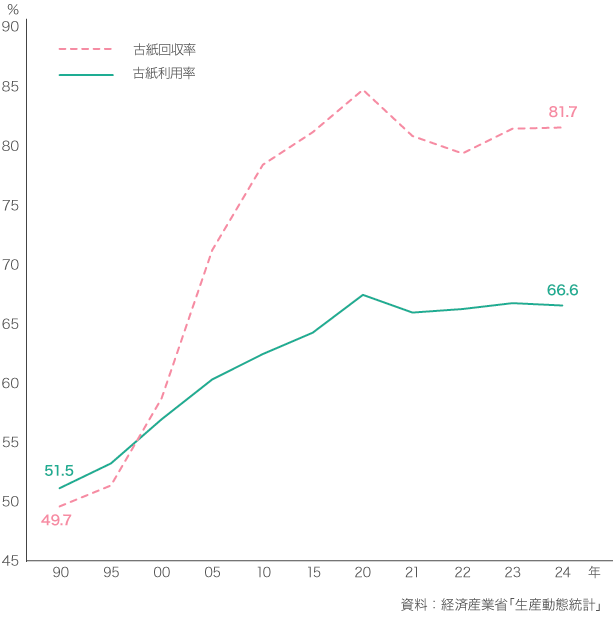

再生紙は、古紙を再利用して作られる紙素材です。日本では古紙回収率が80%を超えており、環境負荷の少ない素材として広く普及しています。森林資源を守ると同時に、廃棄物の削減にも貢献できる点が魅力です。

ノベルティとしては、ノートやメモ帳、紙袋などに活用されることが多く、印刷適性も高いため名入れやフルカラー印刷にも対応可能です。展示会のカタログや資料を再生紙で制作すれば、企業の環境配慮の姿勢をわかりやすく伝えることができます。

(日本の古紙リサイクルは世界でもトップクラス)

実は日本の古紙リサイクルは世界でもトップクラスの水準にあります。2024年には紙・板紙合計で古紙利用率66.6%、回収率81.7%を達成しました。

もともと日本製紙連合会は「2020年度までに利用率65%」を目標として掲げ、コロナ禍による紙需要の減少も影響しつつ、すでにこの水準を上回っています。

古紙リサイクルは 資源の有効活用・地球温暖化防止・ゴミ削減 などの観点から社会的意義が非常に大きく、業界としては「2025年度までに古紙利用率65%」を維持する新目標を定め、循環型社会の実現に取り組み続けています。

参照:日本製紙連合会より

竹繊維(バンブーファイバー)

竹は成長が非常に早く、数年で伐採可能になる再生可能資源です。農薬や化学肥料をほとんど必要とせず育つため、環境負荷が低いのも特徴です。竹繊維を用いた「バンブーファイバー製品」は、食器やカップ、歯ブラシなど幅広く展開されています。

ノベルティとして人気なのは、軽量で割れにくいタンブラーやランチボックスです。飲食業や食品メーカーのPRに利用すれば「食と環境」を結びつけたメッセージ性が強調できます。

(竹は驚異的な成長力とCO2を吸収し土壌の保全に貢献するエコ素材)

竹の利用法は幅広く、家具・建築資材・日用品・インテリア製品など多くの分野に広がっています。特に竹は軽くて丈夫であり、美しいデザインを実現できることから、家具や雑貨に適しています。また、竹炭は土壌改良や水質浄化にも役立ち、環境保全の一助となっています。

参考:創業明治27年の竹専門店「竹虎」

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所や各地域の大学による研究も多種多様です。

- セルロースナノファイバー(CNF)

竹の繊維をナノレベルまで分解した新素材で、軽量ながら鉄の5倍の強度を持つとされます。自動車部品、建材、化粧品、食品など幅広い分野での応用が期待され、大分大学などが研究で知られています。 - 竹プラスチック(複合材)

竹の粉末を樹脂に混ぜることで、プラスチック使用量を削減しながら強度を高める新素材。環境配慮型プラスチックとして、容器や日用品分野で注目されています。 - 建築・土木資材への応用

竹の繊維特性を生かし、新しい建材やコンクリート補強材として利用する研究も進んでいます。

竹についての素晴らしい知識はロスゼロをご確認ください。

参考:竹野庁

PLA(ポリ乳酸樹脂)

PLAはトウモロコシやサトウキビなどの植物由来の素材から作られる生分解性プラスチックです。自然環境下で分解される性質を持ち、従来の石油由来プラスチックの代替として注目されています。

ノベルティの例としては、PLA製ストローやカトラリー、テイクアウト用カップなどが挙げられます。食品関連イベントや展示会で配布すれば、来場者に「環境に配慮している企業」という印象を強く与えることができます。

オーガニックコットン

農薬や化学肥料を使わずに栽培された綿花から作られるオーガニックコットンは、土壌や水質汚染を防ぐと同時に、生産者の健康にも配慮した素材です。

ノベルティとしては、トートバッグやハンカチ、Tシャツなどが定番です。アパレルブランドやライフスタイル関連の企業が採用すれば、デザイン性とサステナビリティを両立したメッセージを発信できます。

リサイクルPET(再生ポリエステル)

回収されたペットボトルを再利用して作られるリサイクルPETは、繊維やバッグ、折りたたみ傘などに広く活用されています。耐久性があり、見た目の質感も通常のポリエステルとほとんど変わらないため、実用性が高いのが魅力です。

スポーツイベントやアウトドア関連のキャンペーンで配布すれば、使用シーンともマッチし、企業の環境配慮の姿勢を自然に伝えられます。

業種別に選ぶSDGs対応ノベルティ

IT・通信業界

最新技術を扱う業界では、「スマートな印象」と「社会貢献」を両立するノベルティが効果的です。例えば、リサイクルPET製のモバイルポーチや再生紙メモ帳、竹繊維を使ったボールペンなど、日常的に使えるオフィスアイテムが良いでしょう。太陽光で充電できるソーラーチャージャーなども話題性があり、企業の先進性とSDGsの両方をアピールできます。

食品・飲料業界

食の分野では、環境と健康を意識した取り組みが評価されやすいです。PLA製ストローや竹繊維のカップ、オーガニックコットン製ランチバッグなども良いでしょう。テイクアウトや販促イベントで活用することで「食を大切にしながら環境に配慮している」という姿勢を伝えられます。

建設・不動産業界

街づくりや住まいに関わる業界は、耐久性や実用性のあるノベルティが好まれます。再生紙を使ったカレンダー、竹繊維入りのエコマグカップ、リサイクルPET素材の折りたたみ傘などが適しています。これらを通じて「持続可能な街づくり」を象徴する取り組みを印象づけられます。

教育機関・自治体

学生や市民への配布を前提とした場合、実用性と環境教育の両立が求められます。再生紙のノートやエコ素材のファイル、オーガニックコットンのエコバッグなどが良いでしょう。PLA製のリユースカップをイベントで配布すれば、環境意識を啓発する効果も期待できます。

ご紹介:エコつく「クリアファイル」

アパレル・ライフスタイルブランド

ファッション性とエシカル感を兼ね備えたノベルティが重要です。オーガニックコットンのTシャツやエコバッグ、リサイクル素材の小物ケースなどは、ブランドの価値観と親和性が高いアイテムです。顧客がSNSでシェアしたくなるようなデザイン性を加えれば、販促効果も高まります。

ご紹介:販促スタイル「オリジナル オーガニックコットンバッグ」

まとめ SDGs対応ノベルティを選ぶ3つのポイント

SDGs対応ノベルティは、企業の環境配慮への姿勢を具体的に形にできる手段です。ポイントを3つ抑えて、効果的に選びましょう。

- 素材の環境負荷を確認する

「再生可能か」「リサイクル可能か」を基準にすることが大切です。 - 実用性と長期使用を意識する

長く使われるノベルティこそ廃棄物を減らし、環境負荷を下げる効果があります。 - ストーリーを伝える

「なぜこの素材を選んだのか」をカードや説明文で添えると、企業の姿勢がより強く伝わります。

再生紙、竹繊維、PLA、オーガニックコットン、リサイクルPETといった素材は、それぞれにSDGsとの関わりが明確で、業種に応じた活用が可能です。

「環境を意識したノベルティを選ぶこと」は、顧客や取引先に「未来を大切にする企業」という強いメッセージを届けることができます。今後のノベルティ選びに、ぜひSDGsの視点を取り入れてみてください。